「アジャイル開発に取り組もう」と考えたとき、多くの人が最初につまずくのが専門用語です。

スクラム?スプリント?プロダクトバックログ?

言葉の意味がふわっとしたままでは、せっかくの取り組みも効果が出づらくなってしまいます。

この記事では、アジャイル開発の中でも特によく使われる3つの用語をやさしく解説します。

それぞれの役割や関係性、現場での使われ方まで整理しながらご紹介していきます。

こんな方におすすめ

- アジャイルの基本用語を、ちゃんと理解したい方

- スクラム開発を導入予定または検討中の方

- 現場で会話についていけるようになりたい方

用語理解は、アジャイルを正しく活用するための第一歩。

表面的な知識にとどまらず、本質的な意味合いを押さえておきましょう。

→ アジャイル導入支援のご相談はこちら

1. アジャイルを学ぶ上で最初の壁は“用語”

アジャイル開発に興味を持って調べ始めると、まず目にするのが「スクラム」「スプリント」「プロダクトバックログ」といった専門用語です。

これらの言葉に最初でつまずき、アジャイル自体が難しそうに見えてしまうという声も少なくありません。

本質的には、アジャイルの仕組みはとてもシンプルです。

しかし、スクラムというフレームワークの用語は英語由来のものも多く、現場に馴染みがない方には理解のハードルが上がってしまいます。

アジャイルを正しく導入するには、この“用語の壁”を越えることが第一歩です。

そこで本記事では、スクラムに関する代表的な用語を、実務での使われ方や関係性とともにやさしく解説していきます。

仕組み自体はシンプルなのに、言葉で難しく感じる

たとえば「スプリント」と聞いても、最初は運動会の短距離走を連想してしまうかもしれません。

「プロダクトバックログ」も、直訳では意味がわかりづらく、IT用語のように見えてしまいがちです。

しかしそれぞれの用語は、現場の課題をスムーズに解決するための仕組みとして定義されており、決して複雑な概念ではありません。

スクラム用語を正しく理解することで、開発チームやビジネス側との会話が格段にスムーズになります。

本記事ではスクラム用語を図解&実務目線で整理

このあと、スクラム・スプリント・プロダクトバックログという3つの用語を中心に、図解と実践的な説明を交えながら紹介していきます。

「なんとなく聞いたことがある」から一歩進んで、チームの中で自信を持って会話に参加できる状態を目指しましょう。

用語への理解が深まれば、アジャイルの導入や改善もぐっと現実味を帯びてきます。

2. スクラムとは?アジャイル開発を進めるための代表的フレームワーク

アジャイル開発の中でも、もっとも広く使われているフレームワークが「スクラム」です。

スクラムは、変化の激しい現場でスピード感を持って価値を届けるために生まれた方法論であり、多くの現場で成果を出してきました。

特徴は、短いサイクルで改善を繰り返す「反復型」の進め方にあります。

そのため、完璧な設計や仕様が最初から決まっていなくても、実際に動くプロダクトを少しずつ形にしていくことができます。

少人数チームで進める“軽量・反復型”の開発スタイル

スクラムは、基本的に5〜10人程度の少人数チームでの実践が前提です。

役割やルールを最小限に絞った「軽量フレームワーク」でありながら、チーム全体の成果を最大化するように設計されています。

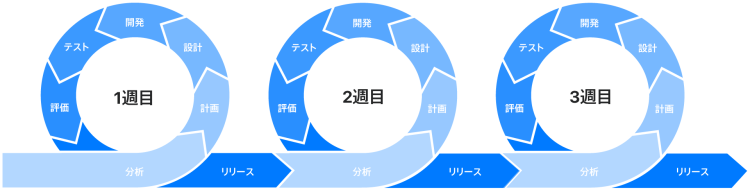

また、1〜4週間の短い期間で区切って作業する「スプリント」を軸にしており、小さな単位で開発と改善を繰り返すスタイルが特長です。

この進め方により、完成度よりも早期の価値提供を重視する文化がチームに根づいていきます。

スプリントとフィードバックのサイクルが特徴

スクラムの中核にあるのが「スプリント」です。

これはあらかじめ決められた期間内で実装と確認を行う1サイクルを意味します。

スプリントの最後には「レビュー(成果物の確認)」や「ふりかえり(プロセス改善の対話)」が行われます。

このループを繰り返すことで、品質とスピードを両立しながら開発が進む仕組みが整っています。

つまりスクラムは、計画通りに進めることよりも、実際の状況に応じて柔軟に調整していく開発スタイルなのです。

チーム内の役割分担が明確になっているのがポイント

スクラムには、3つの明確な役割があります。

- プロダクトオーナー(PO):開発すべきものの優先順位を決める

- スクラムマスター(SM):チームがスクラムをうまく実践できるよう支援する

- 開発チーム:実際の実装を担当するメンバー

このように、「誰が何を判断し、誰がどう進めるのか」が明確になることで、チームの自律性とスピードが高まりやすくなります。

また、役割が分かれているからこそ、ビジネスと開発の橋渡しがスムーズになるのもスクラムの大きな魅力です。

以下はご指定の目次に対応した h2・h3と本文 です。

3. スプリントとは?短期間で繰り返す開発サイクル

アジャイル開発を実践するうえで、「スプリント」こそが核となるサイクルです。

スプリントとは、あらかじめ決めた期間内で開発・検証・改善を行うひとまとまりの作業単位のこと。一般的には1〜4週間で区切って運用します。

この短いサイクルを繰り返すことで、リスクを最小限に抑えながら、着実に価値を積み重ねていく仕組みが生まれます。

1〜4週間で区切る「小さなゴール」づくり

スプリントの期間は、チームが継続的に開発し続けられる最適な長さに設定されます。多くの場合、1〜2週間に設定されることが多く、長くても4週間以内です。

この短期間の中で「どこまで実装するか」を明確に決めて動くため、メンバーが集中しやすく、目的も共有しやすくなります。

大きな目標をいきなり目指すのではなく、小さなゴールを積み重ねていくのがアジャイルの基本的な考え方です。

毎回のスプリントで“動くプロダクト”を作る

スプリントの成果は、単なるドキュメントや設計書ではなく「実際に動くプロダクト(インクリメント)」です。

これは、チームにとっても、ビジネス側にとっても非常に重要なポイントです。なぜなら、実際に動作するものを見ながら確認・判断できることで、ズレや誤解を早い段階で修正できるからです。

毎回のスプリントが、小さな価値提供と学びの機会になります。

計画 → 実装 → レビュー → 振り返りの流れを繰り返す

スプリントは、以下のような4つのフェーズで構成されます。

- スプリント計画(プランニング) 今回のスプリントで何を作るのか、チームで合意を形成します。

- 実装(開発) チームで合意した内容に従って、実際に手を動かしてプロダクトを作ります。

- レビュー 完成した成果物を関係者に見せ、フィードバックを受け取る場です。

- レトロスペクティブ(振り返り) チーム内でプロセスを見直し、次のスプリントに向けた改善点を洗い出します。

このサイクルを回すことで、単にものを作るだけでなく、チームとしての進化と改善も同時に進めていけるのがスプリントの強みです。

4. プロダクトバックログとは?やるべきことを一覧化した“仕事の棚”

アジャイル開発では、「今、何に取り組んでいるのか」「次に何をやるのか」を常に明確にしておく必要があります。

そのために使われるのが、プロダクトバックログというツールです。

プロダクトバックログとは、開発チームが実現すべき機能や作業項目をリスト化したものです。単なる「やることリスト」ではなく、ユーザー価値やビジネス視点を取り入れた優先順位付きの一覧である点が特徴です。

顧客が本当に欲しいものを“タスク化”する一覧表

プロダクトバックログに載るのは、開発者の都合ではなく、「顧客が価値を感じること」をベースにした内容です。

たとえば、「決済画面の改善」や「ログイン機能の簡素化」といった要望があった場合、それを具体的なユーザーストーリーやタスクに落とし込み、一覧として管理していきます。

この一覧がチームの作業の出発点になります。

優先順位をつけて、スプリントで順番に対応していく

プロダクトバックログは、ただの羅列ではありません。

それぞれのアイテムには、ビジネスインパクトや技術的な優先度を踏まえて順位がつけられます。

この順番に従って、スプリント計画時に「今回はここまで対応しよう」と切り出していくため、常に最も重要な課題から取り組める構造になっています。

結果として、開発の無駄を省き、顧客価値をスピーディーに届けることが可能になります。

プロダクトオーナーが管理し、常に進化させていくもの

プロダクトバックログの管理は、プロダクトオーナーの重要な役割です。

ただ一度作って終わりではなく、新たなニーズや変更があればいつでも内容を更新・追加できる“生きたドキュメント”として扱われます。

変化の激しいビジネス環境において、柔軟に対応できるバックログは、アジャイルな組織運営に欠かせません。

5. バックログアイテムの例|どう書く?どう使う?

アジャイル開発をスムーズに進めるためには、バックログアイテムの質が非常に重要です。

どれだけスクラムの仕組みを導入しても、バックログが曖昧であればチームは迷ってしまいます。

ここでは、実際の現場でよく使われるバックログアイテムの書き方と使い方のポイントを紹介します。

ユーザーストーリー形式:「◯◯として、△△がしたい」

アジャイル開発では、バックログアイテムをユーザーストーリー形式で書くことが一般的です。

これは「誰が」「何をしたいか」「なぜそれが必要か」を明確にするためのテンプレートで、以下のような構造になります。

例:「管理者として、ユーザーの登録情報を編集できるようにしたい。誤登録の修正を行うために。」

この書き方を採用することで、タスクが顧客の価値とつながっていることが可視化され、開発チーム全体の理解が深まります。

見積もり・優先順位・ステータスを整理して使いやすく

バックログアイテムは単に書くだけでなく、実行可能な形に整えることが大切です。

具体的には、以下の情報を付与すると使いやすくなります。

- 見積もり(ストーリーポイントなど)

- 優先順位(高・中・低など)

- ステータス(未対応、対応中、完了)

これらを整理することで、スプリントプランニング時の意思決定がスムーズになり、全体の進行状況も把握しやすくなります。

毎回のスプリントプランニングでここからタスクを抽出

スプリントを始める際、プロダクトバックログから「今やるべきタスク」だけを切り出してスプリントバックログを作成します。

このとき、バックログアイテムが具体的であればあるほど、チームが迷わずに実装に集中できるようになります。

また、スプリント内で実施できる粒度まで分解されていることも重要です。

たとえば「決済システムの改善」といった大きすぎる項目ではなく、「購入時に自動で領収書を送信する仕組みの実装」のような具体的かつ短期間で完了できる単位にしておくと、実行可能性が高まります。

6. チームの役割と連携のイメージ

アジャイル開発の中でもスクラムでは、役割が明確に定義されています。

この役割分担によって、自律的でスピード感のあるチーム運営が可能になります。

ここでは、プロダクトオーナー・スクラムマスター・開発チームという3つの役割が、どのように連携しながら開発を進めるのかを紹介します。

プロダクトオーナー:何を作るか決める人

プロダクトオーナーは、プロジェクトにおける「何を作るか」を最終的に決定する責任者です。

顧客やユーザーのニーズをもとに、プロダクトバックログを整理・優先順位付けしていきます。

重要なのは、単なる要望の取りまとめ役ではなく、ビジネスゴールの実現に責任を持つ存在であるという点です。

そのため、経営やマーケティングなどの視点も求められます。

チームにとっては「この機能はなぜ必要なのか」「誰のどんな課題を解決するのか」といった目的のブレを防ぐ存在になります。

スクラムマスター:チームが正しく進むよう支える人

スクラムマスターは、スクラムを正しく機能させるためのサポート役です。

プロダクトオーナーと異なり、開発そのものには直接関与せず、チームの円滑な運営にフォーカスします。

たとえば以下のような支援を行います。

- スプリントの進行支援(プランニング、レビュー、レトロスペクティブのファシリテーション)

- チームの障害(ボトルネックや外的要因)の除去

- スクラムの理解促進と文化醸成

言わば、チームの成長を後ろから支える“潤滑油”のような役割です。

開発チーム:実際に作るメンバー。自己管理型が理想

開発チームは、実際にプロダクトをつくるメンバーで構成される自律型チームです。

エンジニア、デザイナー、テスターなど、必要なスキルを持った人たちで編成されます。

スクラムでは、メンバーの間に上下関係はなく、チーム全体で「どうつくるか」を決めていくことが基本です。

また、開発チームは自らスプリントゴールを達成する責任を持ち、進捗や課題もチーム内で共有・解決していきます。

このように、役割ごとに責任と裁量を明確にしながら、密接に連携して進めるのがスクラムの強みです。

7. よくある混同ワード・誤解あるある

アジャイルやスクラムに関する用語は、似た言葉も多く、意味を取り違えたまま導入が進んでしまうケースが少なくありません。

ここでは、特によくある3つの混同ワードについて、誤解を避けるための整理をしておきましょう。

バックログとタスクリストの違い

バックログは「やるべきことの全体像」、タスクリストは「今やることのチェックリスト」です。

プロダクトバックログは、プロダクト全体の開発に必要なアイテムをまとめたもので、

顧客視点で価値があるかどうか、優先順位、粒度などが常に見直されていきます。

一方でタスクリストは、たとえば今日中に完了すべき作業のリストといった実務ベースのToDo管理です。

両者は似ていても役割が異なります。

バックログはプロダクトを育てるための“戦略リスト”であることを意識しましょう。

スプリントと開発期間は違う?

スプリント=開発期間と認識されがちですが、厳密には異なります。

スプリントは、あらかじめ決めた期間内でプロダクトを1つ完成させる「開発のサイクル単位」です。

1〜4週間が一般的で、期間中に実装・レビュー・振り返りまでを行います。

対して「開発期間」は、プロジェクト全体の稼働期間を指す言葉であり、

スプリントが何回繰り返されるかによって構成される全体スケジュールと考えると良いでしょう。

この違いを理解しておかないと、

「1スプリントで全て終わらせるべき」という誤解が生まれやすくなります。

スクラムとアジャイルの関係は?

これも混同されやすいポイントですが、スクラムはアジャイルの実践方法の一つです。

アジャイルは「顧客との対話を大切にし、変化に柔軟に対応する開発スタイル」を指し、

その中にいくつかの代表的なフレームワークが存在します。

- スクラム(小さく区切ってチームで開発)

- カンバン(作業の見える化とフロー最適化)

- XP(エクストリーム・プログラミング)

つまり、スクラムはアジャイルを実現するための一手段であり、アジャイルそのものではありません。

アジャイルという“思想”をベースに、スクラムという“仕組み”で実装する、という関係になります。

8. 用語の意味がわかれば、スクラムはむしろ“やさしい”

アジャイルやスクラムに対して「難しそう」「複雑そう」という印象を持つ方は少なくありません。

しかし実際は、専門用語の意味があやふやなだけで、構造自体はとてもシンプルです。

基本用語の定義さえ整理できれば、チーム全体の理解も揃い、スムーズな導入へとつながっていきます。

言葉の定義を押さえるだけで、全体像がつながる

たとえば「スプリント」や「バックログ」という言葉の意味を正しく理解することで、

開発サイクルの流れやチーム内の役割分担が一気にクリアになります。

特にスクラムでは、使われる用語がそのまま仕組みを示すという構成になっています。

つまり、用語を理解することが、イコール仕組みの理解に直結しているのです。

難しさの正体は「言葉の定義が曖昧なまま進めてしまうこと」だったりします。

難しく見えるのは「言い方が違うだけ」のことも多い

「プロダクトバックログ?」「スプリントレビュー?」「スクラムマスター?」

一見するととっつきにくい言葉ばかりに思えるかもしれませんが、実は既存の業務と近い概念が多いです。

- プロダクトバックログは「ToDoリスト+優先順位」のようなもの

- スプリントは「短期間の成果区切り」

- スクラムマスターは「進行役」や「調整役」

言葉が変わると難しく感じますが、本質的には従来のプロジェクト管理と共通する部分も多く、

むしろスクラムのほうが、チーム内の透明性や自律性が高くなるメリットがあります。

まとめ

スクラム、スプリント、プロダクトバックログ。

どれもアジャイル開発を実践する上で欠かせない基本用語です。

スクラムは“進め方”、スプリントは“開発の単位”、プロダクトバックログは“やることリスト”と捉えると、全体像が見えやすくなります。

アジャイル開発を成功に導くためには、用語の意味をチーム全体で共通認識として持つことが不可欠です。

だからこそ、あいまいな理解のまま進めず、一つひとつの言葉の背景にある考え方も含めて押さえておくことが重要です。

次のステップとしては、こうした用語を実際のプロジェクトでどう活用するかを考えてみましょう。

理屈と実践の橋渡しをすることが、アジャイルを“現場で活かす力”につながっていきます。

→ アジャイル導入支援のご相談はこちら