市場の変化が速く、未来の予測がますます難しくなっている今。

それでも企業は、限られた時間と予算の中で、価値あるプロダクトを素早く届けなければなりません。

そんな時代背景の中で注目されているのが、アジャイル開発です。

「アジャイルってなんとなく良さそうだけど、なぜ選ばれているのかよくわからない」

「うちの会社にも合うのか知りたい」

そう感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、アジャイルが今、企業から選ばれている5つの理由をやさしく解説します。

こんな方におすすめ

- 開発スピードに課題を感じているシステム部門の方

- DXや生成AI導入に向けて、柔軟な開発体制を模索している方

- アジャイルのメリットを自社の文脈で理解したいと考えている方

現場だけでなく経営にも影響する“アジャイル”の本質を、ぜひこの機会に押さえておきましょう。

1. アジャイルは“流行り”ではなく“現実的な選択”

多くの企業がアジャイルに注目している背景には、単なる流行や話題性だけではない明確な理由があります。

従来のやり方では通用しなくなった今、アジャイルは“選ばざるを得ない”現実的な選択肢として、多くの企業に採用されつつあるのです。

変化が前提の時代に、従来型では限界がある

かつては、仕様を固めて一気に作り上げる「ウォーターフォール型開発」が主流でした。

しかし近年では、顧客ニーズも市場環境も、開発中にどんどん変わるのが当たり前になっています。

例えば、生成AIの急速な普及や、新たな競合の出現など、1年前に立てた計画がそのまま通用しないことも珍しくありません。

そんな中で、“最初に決めた通りに作る”開発スタイルは、変化に対応できないという大きな課題を抱えています。

このような時代背景の中で、柔軟に方針を見直しながら、価値を早く届けられる方法として、アジャイル開発が選ばれるようになっています。

アジャイルが選ばれる背景には明確な理由がある

アジャイルは「なんとなく新しいから」選ばれているわけではありません。

以下のような実務上のメリットが、導入の決め手となるケースが多くあります。

- 早い段階で顧客からのフィードバックを得られる

- 途中で要件が変わっても、柔軟に対応できる

- 定期的なリリースで価値を小さく届け続けられる

- 開発の進捗や品質を可視化しやすい

こうした特徴が、変化の激しい時代に強い組織体制づくりを可能にし、アジャイルを“現場任せの手法”ではなく“経営判断としての選択肢”に変えつつあります。

アジャイルは一部のスタートアップやIT企業だけのものではありません。

むしろ、今こそ変革を求める大企業や老舗企業こそ、導入する価値のあるアプローチです。

2. 理由①:顧客ニーズの変化に柔軟に対応できる

ビジネス環境が常に変化する今、開発の現場でも「計画通りに進めること」より、「変化に対応できること」が求められています。

アジャイルが選ばれる最大の理由は、開発の途中であっても柔軟に方針を見直せること。

その柔軟性が、顧客の要望や市場環境の変化にすばやく対応する力となります。

要件の途中変更にも強い“反復型開発”

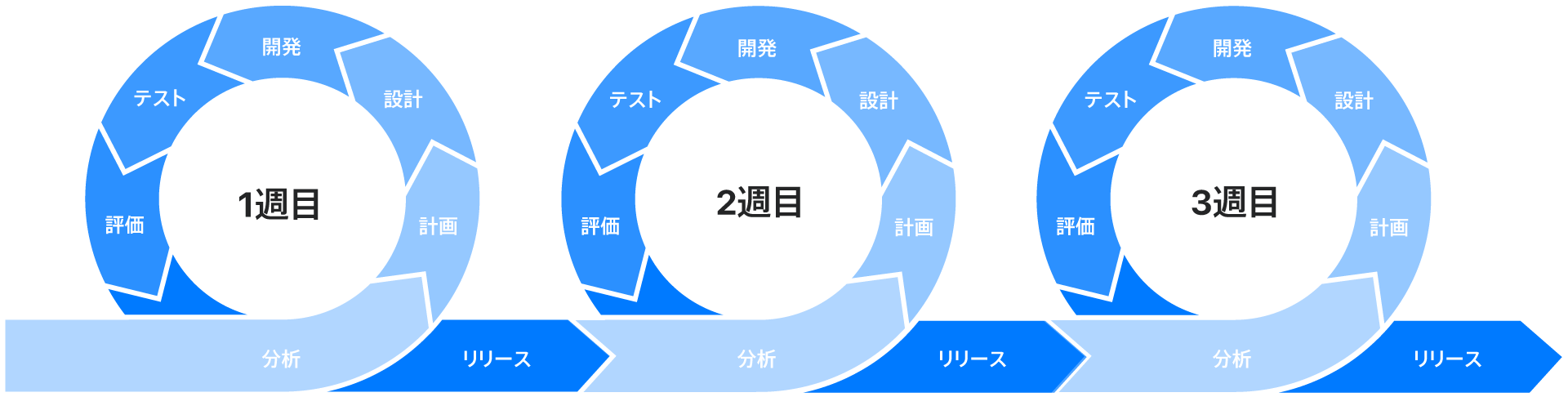

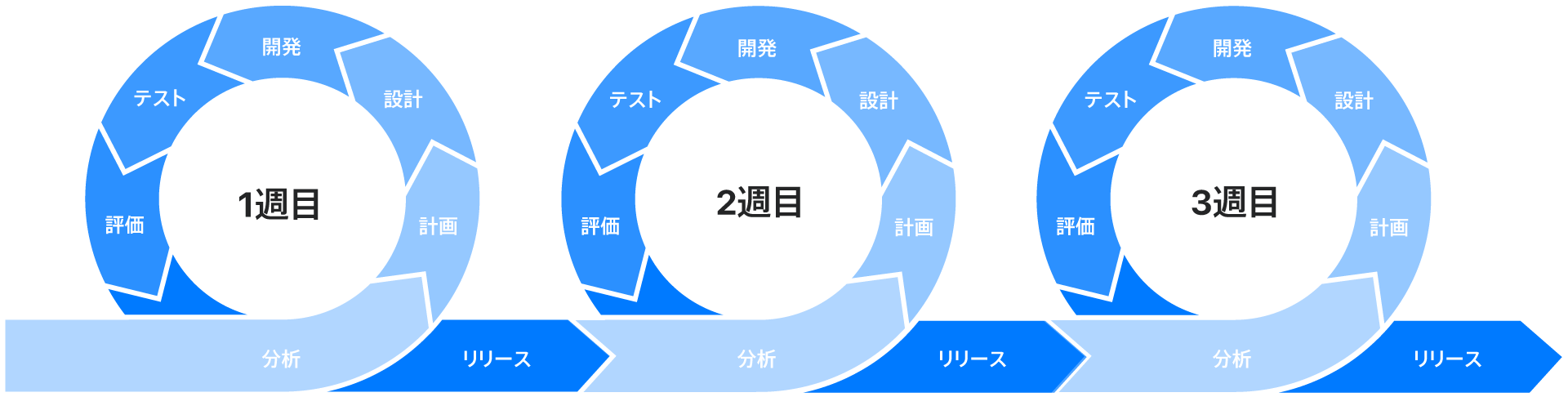

アジャイルでは、数週間単位の短いサイクル(スプリント)で開発を進めていきます。

この手法により、小さな成果物をこまめにリリースできるため、初期の仮説が間違っていても、すぐに方向修正が可能です。

たとえば、「やっぱりこの機能はいらない」「ここの仕様を変えたい」といった要望が後から出てきても、無理なく対応できます。

ウォーターフォールのように最初に決めた要件に縛られるのではなく、都度見直しながら進める。

これが、アジャイルが“変化に強い”と言われるゆえんです。

初期段階ではわからない要望を後から取り込める

どれだけ綿密にヒアリングしても、開発の初期段階では、顧客自身も本当に必要なものを把握していないことがあります。

しかしアジャイルでは、実際に動くものを見せながら開発を進めるため、顧客の理解も深まり、潜在的なニーズを引き出しやすくなります。

「触ってみたらもっとこうしたくなった」

「使い方を見て社内の別部署から新たな要望が出てきた」

そんなリアルな声を、そのまま開発に反映できるのがアジャイルの強みです。

結果として、顧客にとって本当に価値のあるプロダクトに仕上げることができます。

3. 理由②:短いサイクルで成果物を確認できる

アジャイル開発の特徴のひとつが、短いサイクルで動くソフトウェアを届けることです。

これは、企業にとって「何を作っているのかわからない不安」を解消する大きなメリットになります。

従来型の開発では、完成するまで成果が見えにくく、「最終納品まで様子がわからない」という不透明さがつきまといました。

しかしアジャイルなら、定期的に成果物を見ながら、方向性の確認や軌道修正ができるため、安心してプロジェクトを進められます。

2週間ごとに実際に動くものを納品可能

アジャイルでは、多くの場合「スプリント」と呼ばれる2週間程度の単位で開発を進めていきます。

このスプリントごとに、実際に動く状態の機能やプロトタイプが手元に届くのが特長です。

早い段階で動作確認ができるため、「思っていたものと違った」というミスマッチを防ぎやすくなります。

また、社内の他部署や顧客からのフィードバックも得やすくなり、巻き込みながら開発を進めることができます。

短いサイクルを繰り返すことで、スピードと品質を両立しながら、段階的に完成度を高めていけるのです。

完成形を待たずにフィードバックを得られる安心感

プロジェクトに関わる全員にとって、「いま何がどこまでできているのか」が見えるのは大きな安心材料です。

アジャイルでは、完成形を待たずに定期的にフィードバックを得る仕組みが組み込まれており、常に進捗と成果を実感できます。

この透明性が、「本当に役に立つものができているのか?」という不安を軽減し、信頼関係を育む要因にもなります。

とくに初めてアジャイルを導入する企業では、「いきなりすべてを変えるのは不安」と感じることもあるでしょう。

しかしこのように、こまめに成果を確認しながら進められるという安心感が、アジャイルを“試してみる”ハードルを下げてくれます。

4. 理由③:チーム内外のコミュニケーションが活性化する

アジャイル開発は「チームワーク」を大切にする開発スタイルです。

日々の対話を重ねることで、情報のズレや認識違いを最小限に抑えられるのが大きな特徴です。

これは開発メンバー同士にとってだけでなく、ビジネス部門との連携にも大きなメリットをもたらします。

プロジェクトが進むにつれて目的がブレたり、想定外の仕様変更が発生したりすることは珍しくありません。

そうした変化にも柔軟に対応できるのは、こまめなコミュニケーションを前提にしたアジャイルならではの強みです。

日次ミーティングやレビューで認識のズレを解消

アジャイルでは、毎日の短いミーティング(デイリースクラム)が習慣化されています。

この場で、各メンバーが「今何をしているのか」「困っていることはあるか」を共有します。

たとえ5〜10分程度の会話でも、これを積み重ねることで小さな認識のズレやリスクの兆候に早く気づけるようになります。

また、一定のスプリントが終わるたびに実施する「レビュー」や「ふりかえり(レトロスペクティブ)」も重要な機会です。

関係者全員で現状を振り返り、次の改善につなげていく文化が根づいていくことで、チームは自然と成熟していきます。

ビジネスサイドとの連携も密に取りやすくなる

アジャイルでは、プロダクトオーナーやビジネス側の関係者もプロジェクトの一員として関与します。

開発の進捗や内容が見える化されているため、「出来上がるまで何をしているのかわからない」という不安がなくなります。

さらに、スプリントレビューの場を活用することで、経営層やユーザー部門からもリアルタイムでフィードバックを受け取ることが可能です。

こうした密なやりとりを通じて、「開発側とビジネス側が別チーム」という壁を取り払い、同じゴールに向かって協力しやすくなるのです。

5. 理由④:プロジェクトの失敗リスクを早期に見つけられる

アジャイル開発では、リスクを“起きてから対応する”のではなく、“起きる前に見つけて手を打つ”という姿勢が基本にあります。

そのための仕組みが、短いサイクルでのふりかえりと改善です。

ウォーターフォール型では、すべての設計が終わってから開発が始まり、リリースまで一気に進みます。

一方でアジャイルは、「つくってはふりかえる」の繰り返しにより、トラブルの芽を早い段階で見つけやすいのです。

定期的なふりかえりで問題の早期検知が可能

アジャイルでは、1スプリント(おおよそ1〜2週間)の終わりに必ず「ふりかえり(レトロスペクティブ)」を実施します。

この場では、チーム内で発生した課題やうまくいかなかった点を率直に共有します。

「この進め方だと手戻りが多かった」

「レビューのタイミングが遅く、指摘が活かせなかった」

そんな気づきをチーム全体で話し合い、次のスプリントでどう改善するかをすぐに決めて反映する流れが習慣化されます。

このように、定期的なふりかえりを続けることで、放置されがちな小さな問題も積み上がる前に対処できるようになります。

「手遅れになる前に直せる」体制を構築できる

プロジェクトが失敗に至る多くのケースでは、問題自体はもっと早くから存在していたことがほとんどです。

ただし、ウォーターフォール型ではその問題が表面化するタイミングが遅く、修正に大きなコストがかかってしまうのが課題でした。

アジャイル開発では、数週間ごとに“動くもの”を実際に確認できるため、完成してから「思っていたものと違う」と気づくリスクを減らせます。

さらに、レビューやふりかえりを通じて関係者全員が状況を正確に把握できるため、「気づいたらもう手遅れ」という状態を避けやすいのです。

問題の早期発見と早期修正を支える体制が、アジャイルの安心感につながっていると言えるでしょう。

6. 理由⑤:変化を前提とした“成長型”の組織づくりに貢献する

アジャイルの価値は、単なる開発手法にとどまらず、組織のあり方そのものに良い影響を与えることにあります。

急速に変化するビジネス環境において、今求められているのは「柔軟に適応できる成長型の組織」。

アジャイルは、まさにその基盤をつくる考え方と言えます。

継続的改善(Kaizen)と学習が組み込まれている

アジャイルの実践では、継続的にふりかえり、改善を積み重ねていく文化が自然と根づいていきます。

スプリントの終わりには「何がうまくいったか」「何を変えるべきか」を話し合い、次の行動につなげる。

これを繰り返すことで、チームは少しずつ強くなっていく構造になっています。

つまり、うまくいかなかったことも成長の材料として取り込み、組織としての対応力を高めていけるのです。

この考え方は、製造業の現場でもおなじみの「Kaizen(カイゼン)」に通じる部分があります。

改善と学習を前提に動く仕組みが、組織の持続的成長を支えるというのは、アジャイルの大きな強みです。

単なる開発手法ではなく、企業文化にも波及する

アジャイルを導入することで、変わるのは開発の進め方だけではありません。

チーム内の信頼関係、部門を超えた協働、上司と部下の関係性など、組織全体のカルチャーにもポジティブな変化が起きることが多くあります。

例えば「失敗を恐れずにチャレンジできる雰囲気が生まれた」「フィードバックが活発になった」「意思決定が速くなった」といった声は、アジャイルを取り入れた企業でよく聞かれます。

これは、アジャイルが現場主導で小さな改善を繰り返すことを重視するため、トップダウンではなくボトムアップで変化を生む文化を育てていけるからです。

導入の初期は開発チームのみでスタートすることが多いですが、次第に周辺部門にもその価値が伝わり、組織全体に波及していくのが理想的なかたちです。

7. アジャイルが特に効果を発揮する領域とは?

アジャイル開発はどんなプロジェクトにも万能というわけではありません。

特にその真価を発揮するのは「変化が前提」の領域や、「正解が見えづらい」領域です。

従来のウォーターフォール型では対応しづらかったシーンでも、アジャイルなら柔軟に向き合うことができます。

Webサービス、スタートアップ、PoC開発など“変化が多い”プロジェクト

アジャイルがもっとも力を発揮するのは、要件が固まりきらないプロジェクトです。

たとえばWebサービスのように、リリース後もユーザーの反応を見ながら改善を続けるタイプの開発では、アジャイルの反復的なプロセスが非常に相性が良いです。

スタートアップや新規サービス開発、PoC(概念実証)フェーズでは、やってみないとわからないことが多く発生します。

こうした領域では、最初から完璧な設計図を描くよりも、小さくつくって試し、改善を重ねる方が圧倒的に効率的です。

市場やユーザーの声にすぐ反応できるのもアジャイルの強みです。

スピードと柔軟性を武器に、変化を味方につけながら進める。それがアジャイル開発の本質でもあります。

明確なゴールが見えにくい新規事業にも最適

新しい事業の立ち上げでは、「最終的にどんなものをつくるのか」が最初からはっきりしていないことも珍しくありません。

顧客のニーズ、ビジネスモデル、提供価値など、検証すべきことが山ほどある中で、段階的にゴールを見極めていく必要があるのが実情です。

このような場面では、変化に強く、こまめに軌道修正できるアジャイル型の進め方が非常に有効です。

作ってみて、試してみて、フィードバックを受けて、また作る。

このサイクルを通じて、“見えなかったゴール”がだんだんと具体化していくのです。

また、ステークホルダーとの合意形成が難しい場合も、定期的なデモやレビューを通じて進捗を可視化できるのは大きなメリットです。

8. 導入企業の事例から見える“現場が選ぶ理由”

アジャイル開発が注目される背景には、実際の導入現場で「効果が実感されている」という事実があります。

特に最近では、経営層がトップダウンで進めるというよりも、現場の担当者自身が「これなら成果が出せそう」と判断して導入に踏み切るケースが増えています。

ここでは、実際にアジャイルを導入した企業から聞かれた“選ばれた理由”を紹介します。

開発スピードより“判断の速さ”を評価する声

アジャイルを導入した企業の多くが口にするのが、「スピードが上がった」というよりも、「意思決定が早くなった」という変化です。

従来の開発プロセスでは、要件定義から設計、実装、リリースまでの各フェーズが分断され、そのたびに稟議や確認が発生し、判断が止まってしまうことが多くありました。

一方、アジャイルでは、短いスプリントごとに計画と振り返りを繰り返すため、仮説を立ててすぐに実行・修正ができます。

その結果、「やるかやらないか」「続けるかやめるか」といった判断が現場主導で迅速に行えるようになったという実感が、多くの現場で共有されています。

判断のスピードこそが、変化の激しい時代における競争力につながるという視点からも、アジャイルが選ばれているのです。

クライアントとの信頼構築がしやすくなったという実感

もうひとつ、導入企業からよく聞かれるのが、顧客や社内ステークホルダーとの関係が良くなったという声です。

ウォーターフォール型の開発では、成果物ができるまでに時間がかかるため、「進んでいるのかどうかよくわからない」という不安を与えてしまうことがありました。

アジャイルでは、2週間に一度、動くプロダクトを見せながら進めるため、関係者と頻繁に会話が生まれ、自然と信頼が育ちやすくなるのが特徴です。

また、レビューやふりかえりの場では、開発側だけでなくビジネス側からも意見を交えられるため、双方が納得した形でプロジェクトを進める土壌が整います。

このように、透明性と共創感のある進め方そのものが、アジャイルの価値なのです。

9. 選ばれる理由は“速さ”より“変化への強さ”

アジャイルと聞くと、「スピード重視の開発スタイル」と思われがちです。

たしかに短いサイクルで開発を進めるため、速く見えることは事実です。

しかし、多くの現場で評価されているのは、単なるスピードではなく「変化への適応力」です。

実際にアジャイルを選ぶ企業の多くが、「変化があっても崩れにくい」ことに価値を見出しています。

環境変化が当たり前の時代において、柔軟に軌道修正できるかどうかが、プロジェクトの命運を分けるのです。

成功率を高める開発の考え方としてのアジャイル

従来の開発手法では、最初に要件をすべて固め、その通りに作ることが良しとされていました。

しかし実際には、開発の途中でビジネス要件が変わったり、ユーザーのニーズが明らかになったりすることがほとんどです。

そのたびに「作り直し」や「仕様変更」が発生し、大きな手戻りが発生するのがウォーターフォール型の弱点でした。

アジャイルでは、あらかじめ変化があることを前提に進めるため、想定外の変更にも柔軟に対応できます。

こうした特性が、結果として失敗リスクを下げ、成功確率を高めることにつながっているのです。

最初は小さく、でも本質的に導入することが鍵

「アジャイルは難しそう」「自社には合わないかもしれない」

そう感じる企業も少なくありません。

ただし、アジャイルはいきなりすべてを変える必要はありません。

むしろ、まずは小さなチームやプロジェクト単位で試し、本質的な価値を体験することが大切です。

そこで実感できるのは、単なる“開発手法の違い”ではなく、「考え方の違い」や「文化の違い」です。

アジャイルを単なる流行で終わらせず、変化に強い組織への第一歩として導入する。

それが、今アジャイルが再び選ばれている最大の理由です。

まとめ

アジャイル開発は、「素早く・小さく・価値を届ける」ことにフォーカスした開発手法です。

変化が前提となる今のビジネス環境において、“正しく計画する”よりも、“正しく適応する”ことが重要になってきています。

本記事で紹介した5つの理由を振り返ると、アジャイルが選ばれる背景には次のような要素があります。

- 顧客価値に向き合いながら開発できる

- チームの学習と成長がプロダクトに還元される

- 要件や優先度の変化に柔軟に対応できる

- 経営判断のスピードを落とさず開発と連動できる

- 継続的に“動くソフトウェア”を届ける仕組みがある

アジャイルは単なる手法ではなく、変化に向き合うための“マインドセット”でもあります。

いきなり完璧に取り組む必要はありません。

まずは一歩、小さな単位から試してみることが、未来の競争力につながっていきます。