企業にとってデータの重要性が増す中、「BI(ビジネスインテリジェンス)」という言葉を耳にする機会も増えてきました。

とはいえ「BIって何の略?」「結局何ができるの?」

そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、BIの基本的な考え方から、ツールとの違い、実務での活用イメージまでをやさしく整理。

はじめてBIに触れる方でも理解できるように、図解や事例も交えて解説します。

こんな方におすすめ

- 上司に「BI導入を検討して」と言われて困っている

- データを活用したいが、何から始めていいかわからない

- エクセル集計から脱却し、もっと効率的な方法を探している

BIは特別な人だけのものではありません。

むしろ、誰もが使えるからこそ、全社の意思決定を変える力を持っています。

1. BI(ビジネスインテリジェンス)とは何か?

BIとは「ビジネスインテリジェンス(Business Intelligence)」の略称で、企業が保有するさまざまなデータを集約・整理し、それをもとにした“より良い意思決定”を支援する考え方や仕組みのことを指します。

単なるツールの話ではなく、「事実に基づいて行動する文化づくり」とも言える存在です。

データから意思決定を支援する仕組み

売上や顧客情報、在庫やコストなどの業務データは、ただ蓄積しているだけでは価値を生みません。

BIはそれらの情報を、グラフや表など“視覚的にわかりやすく”整理し、分析結果をリアルタイムに提供することで、経営者や現場リーダーが「どのように動くべきか」を見極めやすくしてくれます。

「BIツール」と「BI」は別物?

「BI=ツール」と思われがちですが、厳密には異なります。

BIはあくまで“情報を使って意思決定を支える”ための全体像や概念であり、それを実現する手段としてBIツール(たとえばAmazon QuickSightやTableauなど)がある、という位置づけです。

つまり、ツールを入れるだけではBIは機能しません。何を見たいのか、何に使いたいのかといった目的があって初めて、BIが活きてきます。

ビジネスインテリジェンスという言葉の意味

「インテリジェンス」は日本語にすると「知見」や「洞察」に近い意味です。

つまりビジネスインテリジェンスとは、ビジネスの現場に知見を与えること。データを“気づき”に変え、企業の行動を導く役割を担っています。

たとえば、「この製品は売れているのか?」という問いに、感覚ではなく“実際の数値”で答えを出す。そしてそのデータをチームで共有し、素早く対策を講じられるようにする。

それがBIの基本的な考え方です。

2. なぜ今、BIが注目されているのか

ビジネス環境が急速に変化するなか

企業が「素早く」「正確に」意思決定する力が、これまで以上に求められています。

その中核を担うのが、BI(ビジネスインテリジェンス)です。

データドリブン経営の重要性

「感覚や経験」だけに頼った経営では、もはや変化に対応しきれません。

業績、顧客行動、業務フローなど、あらゆる情報を“見える化”し、「事実に基づいた判断」が求められる時代です。

BIは、分散したデータを統合し、誰もが視覚的に理解しやすいかたちで提示します。

これにより、社内の意思決定が一貫し、スピードも格段に上がります。

手作業による集計・報告の限界

エクセルによる手動集計、複数の資料からのコピペ作業

そうした業務が毎月のように繰り返されていませんか?

BIを導入すれば、日々のデータを自動で取り込み、常に最新のダッシュボードを表示できます。

レポート作成にかかる時間とミスが大幅に削減され、担当者は「報告」ではなく「分析・提案」に集中できるようになります。

中小企業でもBI活用が進む背景

かつては大企業のものだったBIも、今では中小企業でも導入が当たり前になってきました。

背景には、クラウド型の手軽なBIツールの登場があります。

初期投資を抑えながら、すぐに効果を実感できる環境が整ってきたのです。

特にAmazon QuickSightのようなクラウドBIは、スモールスタートに最適で、導入から活用までを段階的に進めやすいのが特長です。

3. BIとExcelの違い|使い分けるべき理由

多くの企業では、いまだにExcelを使ってデータを集計・分析している現場が少なくありません。

ただ、Excelは便利な一方で、BIツールとはそもそもの“目的”や“使い方”が違います。

それぞれの強みを理解したうえで、適切に使い分けることが、業務効率化と意思決定のスピードアップにつながります。

Excelでは難しいリアルタイム集計

Excelは手元で操作できる自由度の高いツールですが、リアルタイムで大量のデータを集計するには不向きです。

複数のファイルから情報をまとめるには手間がかかり、更新も手動になりがち。最新の数値を反映するには、都度作業が必要です。

一方BIツールでは、データベースやクラウドサービスと接続し、自動で最新の情報を取得・集計できます。

集計ミスやデータの齟齬が発生しにくく、意思決定のスピードが格段に向上します。

データ連携・自動更新の違い

BIは「毎月の集計作業」をなくします。

一度ダッシュボードを設定すれば、データ更新は自動化され、日々の手間がゼロに。

複数のシステムやSaaSからデータを連携することで、バラバラだった情報を一元化できるのも大きなメリットです。

Excelで同じことをしようとすると、VLOOKUPやマクロの知識が必要になり、属人的な作業になってしまいがちです。

「属人化」と「再現性」の壁を超える

Excelは自由に使えるぶん、作業内容がブラックボックスになりがちです。

- 担当者しか使い方がわからないファイル

- 複雑すぎて更新できないレポート

こうした「属人化」は、引き継ぎや業務改善の妨げになります。

BIでは操作や集計ロジックが可視化されており、他のメンバーでも再利用・検証しやすい構造になっています。

業務の再現性を高め、チーム全体でデータを活用できる環境が整います。

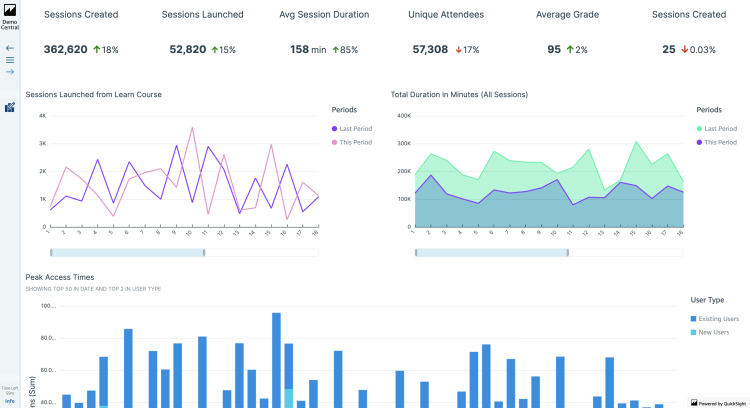

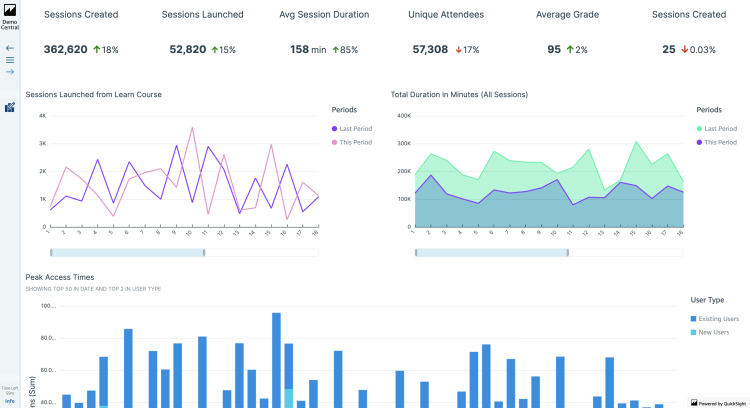

AmazonのクラウドサービスAWSにはQuickSightというサービスがあります。手早くBIを理解するためにBIダッシュボードのデモを閲覧できるAWS公式のDemoCentralも見てみてください。

4. BIでできること|現場の業務をどう変えるか

BIは単なる「データの可視化ツール」ではありません。

現場の判断や行動を“データに基づいて行えるようにする”ことで業務の質やスピードを大きく変える力を持っています。

Excelでは気づけなかった兆しや変化を、BIなら“見える化”できる。

その結果、現場での意思決定が速くなり、手戻りも減ります。

売上や利益の可視化

BIツールを使えば、売上・利益・原価などの主要な指標をリアルタイムで把握できるようになります。

これまでは月次の集計結果を待ってから分析していた業務もダッシュボードを開くだけで“今の状態”がすぐに確認できるようになります。

たとえば店舗ごとの売上状況や、商品カテゴリ別の利益構造を一覧で把握することで、次の施策を打つ判断もスピーディになります。

KPIのモニタリングと異常検知

BIでは、あらかじめ設定したKPI(重要業績評価指標)を継続的にモニタリングできます。

たとえば「来店数」「リピート率」「広告のクリック率」などビジネスにとって重要な数値を常にチェックすることが可能です。

さらに、BIによってはしきい値を超えた異常をアラートで通知する機能もあります。

これにより、問題が“大きくなる前”に素早く手を打てる体制が整います。

データに基づくアクションの迅速化

会議での報告や意思決定が「印象」や「過去の経験」に頼りすぎていないでしょうか。

BIを活用することで、根拠のあるデータをもとに

行動を起こせるようになります。

たとえば営業部門では、BIを使って週次の成約率や案件の進捗を見える化。

成績が落ちているチームに対してすぐにアプローチを変えるなど“今の現場”に合わせた改善アクションを即座に取れるようになります。

BIツールの導入を検討されている場合はネクストのAmazon QuickSight導入サービスを検討してください。

5. BIが活躍する職種・部門別のユースケース

BIは経営層だけのツールではありません。

むしろ、現場の各部門で日々の業務に活かすことで“使えるデータ”として定着していきます。

ここでは、実際にBIが業務の質を高めている代表的なユースケースを紹介します。

営業チームの進捗管理と案件分析

営業現場では、個人やチームの活動量・成果・案件状況など把握すべきデータが多岐にわたります。

BIを使えば、これらのデータを一元管理し、見込み客のステータスや成約率、商談の停滞要因などを視覚的に把握できます。

たとえば「この1か月で成約が落ちた営業担当は誰か」「どの案件が進捗していないか」といった問いに対し数字の裏付けを持ってアクションを打てるようになります。

マーケティングの効果測定と仮説検証

広告・キャンペーンの効果を「感覚」ではなく「事実」で判断できるのがBIの強みです。

チャネル別のCV数やCPA(顧客獲得単価)、コンテンツ別の閲覧数・コンバージョン率を可視化することで成果の良し悪しを一目で判断できます。

さらに、想定通りに効果が出なかった施策に対して仮説を立て、改善策を実行する“PDCAサイクル”が高速で回せるようになります。

経営企画・管理部門の意思決定支援

経営層にとって、BIは意思決定を支える“ダッシュボード”として機能します。

たとえば月次レポートやKPI資料の作成を自動化すればデータ集計にかかっていた時間を削減しつつ、いつでも最新の数字に基づいて判断が下せるようになります。

また管理部門でも、コスト管理や予算実績管理に活用されており現場と経営の「見ている数字」を揃えることで、認識のズレを防ぐ効果があります。

データを使い倒してBIを推進している事例

6. BIの基本構成と仕組み

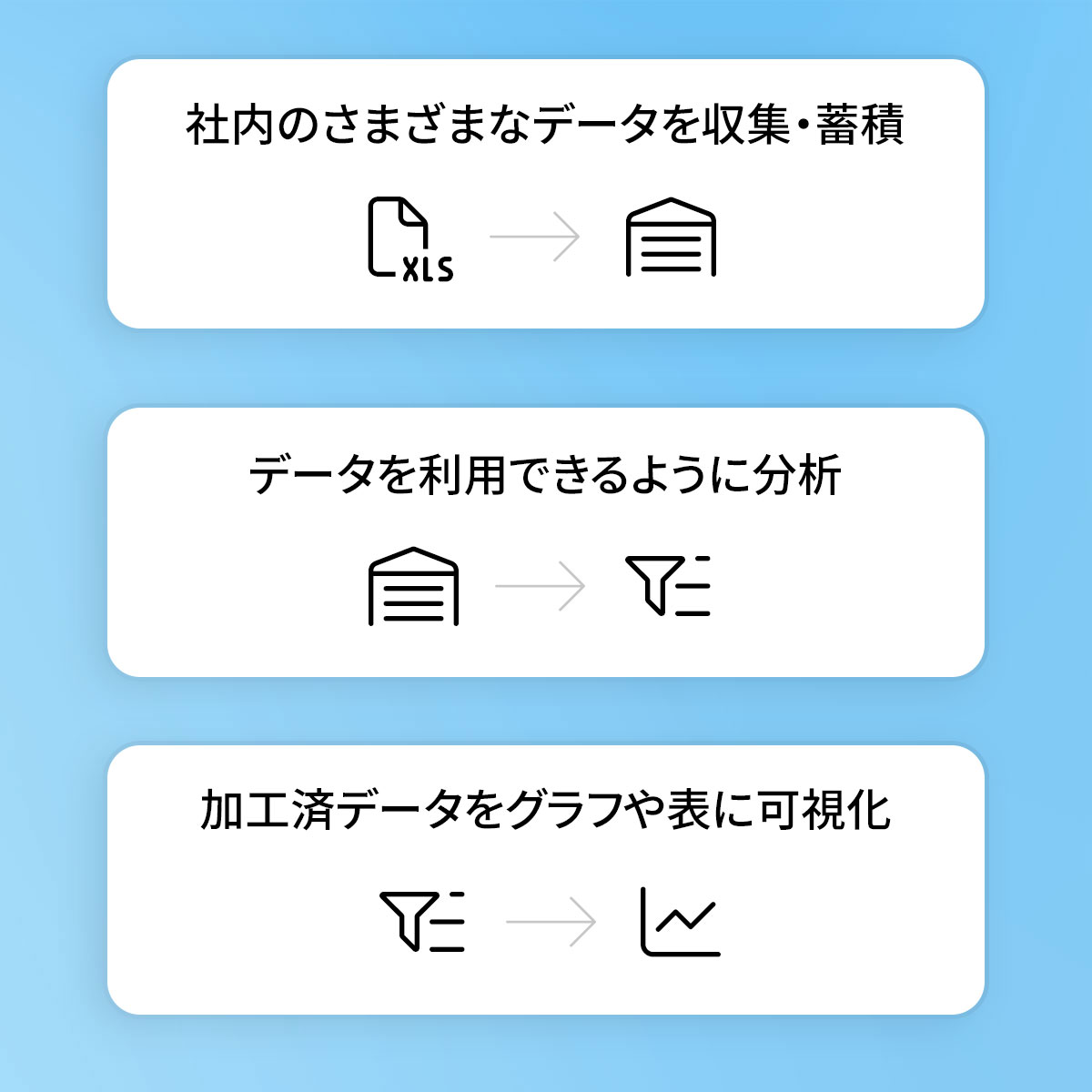

BI(ビジネスインテリジェンス)は「データを集める」「分析する」「見せる」という3つの流れで成り立っています。

ここでは、初めての方でもイメージしやすいようにBIの基本的な構成要素をやさしく解説します。

データの収集(ETL/連携)

最初のステップは、各システムに分散しているデータを集めることです。

売上管理システム、勤怠管理、マーケティングツールなどさまざまな業務データをBIに取り込むには「ETL(Extract, Transform, Load)」という処理が使われます。

簡単に言えば

- Extract(抽出)=必要なデータを抜き出し

- Transform(転換)=使いやすい形に整え

- Load(読込)=BIの分析基盤に載せる

という手順です。

最近では、ETLを意識しなくてもデータ連携ができるクラウド型BIも増えています。

分析エンジンと集計処理

集めたデータは、そのままでは使いにくいため、BIツール内で「集計」や「フィルター処理」が行われます。

たとえば、「今月の売上を商品カテゴリごとに集計する」「昨年比で売上が伸びていない拠点を抽出する」といったことがノーコード・GUI操作で簡単にできるのが特徴です。

ここで重要なのが、裏側で動いている「分析エンジン」の処理速度と柔軟性です。

クラウド型BIの多くは、数十万行のデータでも一瞬で集計できます。

表・グラフ・ダッシュボードによる出力

最後に、分析結果を「誰でも使いやすい形」に変換して届けます。

一覧表、棒グラフ、円グラフ、トレンド線などのビジュアル化は“見るだけで状況が伝わる”ことを目的としています。

さらに、複数のグラフや指標をひとつの画面にまとめた「ダッシュボード」形式にすることで現場でも経営層でも、直感的に状況把握が可能になります。

収集・分析・可視化・活用まで

散り散りになった社内データを一箇所に集め、分析し、可視化する。そしてダッシュボードを使ってデータ活用を始める企業のために、ネクストは一気通貫でBI導入を支援しています。Amazon QuickSight以外にもTableauなどさまざまなBIツールにも対応しています。

7. ダッシュボードとは?|BI画面の構成を図解で紹介

BIを導入した企業で最もよく使われるのが「ダッシュボード」です。

ひと目で重要な情報を確認できるこの仕組みは、業務のスピードと精度を大きく変えます。

ここでは、ダッシュボードの基本的な構成や実際の使い方を、図解イメージとともにわかりやすく解説します。

よくあるBIダッシュボードの例

たとえば、売上ダッシュボードなら次のような構成が定番です。

- 売上の推移(折れ線グラフ)

- エリア別・商品別の売上(棒グラフ、円グラフ)

- 売上目標との乖離(数値とアイコン)

- フィルターで日付や担当者を絞り込み

すべてが1画面にまとまっているので、会議資料を作る手間も減り、リアルタイムな確認が可能になります。

グラフ、フィルター、インタラクティブ操作

ダッシュボードは“見るだけ”のツールではありません。

ユーザー自身が

- 期間を切り替える

- 特定の地域や商品に絞る

- 気になる項目をクリックして深掘る

といった「インタラクティブな操作」が可能です。

こうした機能により、「報告のためのデータ」ではなく「考えるためのデータ」へと進化します。

ユーザー別に最適化された画面設計

BIの強みのひとつが「ユーザーに合わせて表示を変えられる」ことです。

- 経営層には重要KPIと全体推移

- 部門長には担当エリア別の進捗

- 担当者には自分の案件状況やアラート

このように、同じデータでも見る人ごとに最適化されたダッシュボードが構築できます。

8. BI導入で得られる具体的なメリット

BI(ビジネスインテリジェンス)は、単にデータを「見える化」するだけのツールではありません。

業務のスピードと質を根本から変え、現場の意思決定を支える“インフラ”の役割を果たします。

ここでは、BIを導入した企業が実際に感じている3つの主なメリットを紹介します。

リアルタイムでの状況把握

Excelでは難しかった“今の数字”を、BIならいつでも確認できます。

売上や在庫、KPIの進捗などをタイムラグなく共有できるので「昨日のデータを集計して、今日会議で報告」という遅れがなくなります。

経営層から現場まで、共通の数字をリアルタイムで見られることが判断のスピードと精度を大きく変えます。

会議や報告資料作成の時間削減

「数字を集めて、グラフをつくって、パワポに貼る」

そんなルーティン作業に多くの時間を取られていませんか?

BIでは、一度作ったダッシュボードを使いまわすことで報告資料の作成が“ほぼワンクリック”で済むようになります。CSVやPDFのエクスポートも可能です。

月次会議の準備や部門別の進捗報告も、手間をかけずに済みます。

部門間の認識共有と判断のスピード化

営業、マーケ、経理、経営層がそれぞれ“バラバラな数字”を見ていては認識のズレや手戻りが発生します。

BIを導入することで、共通の指標と数字に基づいて会話ができるようになり「どこが遅れているか」「どこを優先すべきか」といった判断もスムーズになります。

組織の連携力を高める意味でも、BIは非常に有効なツールです。

9. BI導入でよくある誤解とつまずきポイント

BIツールを導入するだけで、すぐに業務が効率化される。

そんな“大きな期待”を抱いてスタートし、現場に浸透しないまま終わってしまうケースは少なくありません。

ここでは、導入時にありがちな誤解と、つまずきやすいポイントを整理します。

「入れれば使われる」は間違い

ツールを導入しても、誰も使わなければ意味がありません。

使いやすいダッシュボードを整え、現場の業務フローにきちんと組み込まれてはじめて、BIは“動き出す”のです。

導入前にユーザーの業務や目的を明確にしておくことが、活用の第一歩になります。

QuickSightの導入支援サービスで全社的なデータ活用を始めた小売業のお客様事例も合わせてご覧ください。

導入だけで終わってしまうパターン

「とりあえずBIを入れたけど、あとは現場におまかせ」では定着しません。

運用フェーズでは、誰が管理するのか、どの頻度でデータを更新するのかといった“仕組みづくり”が不可欠です。

一部の人だけが使い続ける「点の活用」ではなく、全体で共有される「面の活用」を目指すべきです。

分析以前に“見る文化”をつくる重要性

高度な分析は不要です。まずは数字を見る習慣を根づかせることから。

「毎朝ダッシュボードを見る」「月1回の振り返りに使う」など、使う“場面”を決めることで、徐々にBIは浸透していきます。

分析力よりも、まずは“数字を使う文化”を育てることが定着のカギです。

BI導入の成功は、ツール選びよりも“使われる環境づくり”にかかっています。

うまくいっている企業ほど、初期段階でこのつまずきポイントを乗り越えています。

10. まずは「見える化」から始めよう

BIという言葉を聞くと「難しそう」「分析が得意な人向け」という印象を持たれがちですが、最初の一歩はもっとシンプルです。

大切なのは「何かを分析すること」よりも「まず現状を見えるようにすること」。

ここでは、BI導入を成功させるために、“見える化”から始める理由を解説します。

小さな業務からの活用で十分

いきなり全社導入や複雑なKPI管理に取り組む必要はありません。

まずは「営業日報の集計」「月次の売上グラフ」「出退勤の傾向」など、小さくても“見えると便利”な業務から着手するのがおすすめです。

「ちょっと便利になった」「毎日の確認がラクになった」そんな小さな成功体験の積み重ねが、BIの社内浸透につながっていきます。

担当者が“考える”きっかけを生むツール

BIは「自動で答えを出してくれるツール」ではありません。

むしろ、「数字を見た担当者が、自分で問いを立て、次の行動を考えるための道具」です。

たとえば「急に売上が落ちた」ことを知ったときに、「なぜ?」を掘り下げる習慣が身につけば、BIの価値は何倍にもなります。

BIを“全員の意思決定を支える基盤”にするために

データを一部の専門部署だけが使っている状態では、BIは真価を発揮しません。

BIの理想は「誰もがデータを使って意思決定できる状態」です。

そのためには、まず見える化を通じて、現場に「数字を使う習慣」を育てること。

そして「この数字を見れば行動が変わる」という実感を、現場レベルで広げていくことが重要です。

BIは特別な人だけのツールではなく、誰もが日々の業務で使える“思考の支援ツール”です。

だからこそ、まずは「見えるようにする」ところから始めてみてください。

そこから、企業全体の意思決定が変わっていきます。

まとめ

BIは、複雑化したビジネスの中で「正しく判断するための支え」となる存在です。

従来のように感覚や経験に頼るのではなく、データを根拠にした意思決定が求められる今、BIは多くの企業にとって、避けて通れない武器となりつつあります。

とはいえ、いきなり高度な分析を目指す必要はありません。

まずは「見える化」や「レポートの自動化」からで十分です。

ポイントは3つ

- 専門知識がなくても使えるBIツールを選ぶこと

- 小さく始めて、社内に使い方を浸透させること

- 「判断のスピードと質」を高めることを目的に据えること

BIは難しいものではなく、業務を支える身近な味方です。

今こそ、データを味方につける第一歩を踏み出してみましょう。

ネクストでは1社1社に合わせた最適なBI導入を承っています。