本記事では、生成AIを知らない方向け生成AIの基礎的な知識を解説します。

こんな方におすすめ

- 生成AIを知りたい

- 生成AIをビジネスに活用したい

- 生成AIの全体像やざっくりとしたイメージを掴みたい

ネクストはこれまで、500社を超えるお客様に技術で支援してきました。お客様の課題として多いのが、生成AIを活用したいが社内にノウハウがない、活用事例を知りたい、という声です。

むやみに生成AIを導入する前に、まずは生成AIについての基礎を学習し、正しい知識を得ることが大切です。これから生成AI導入をはじめたいと考えている方は、ぜひご一読ください。

1. 生成AIはなぜここまで注目されているのか?

ChatGPTの登場から急速に社会に浸透

2022年末にリリースされた「ChatGPT」は、またたく間に世界中で話題となり、ビジネス・教育・開発現場などあらゆる領域に影響を及ぼしました。

それまでAIというと専門家や技術者のツールという印象が強かったのに対し、ChatGPTは誰もが手軽に使える形で登場し、日常業務にも取り入れられるようになった点が画期的でした。

具体的には、文章作成・要約・翻訳・アイデア出しなど、これまで人間が行っていた知的作業の一部を、驚くほど自然な形で代替できるようになったことが、多くの人に「これは使える」と実感させました。これが、生成AIの急速な普及を後押ししました。

“ただの技術トレンド”では片づけられない変化

生成AIは、単なる一過性のブームではありません。

その背景には、AIモデルの構造的進化、大量の学習データ、高性能な計算資源の組み合わせという技術的なブレイクスルーがあります。

それに加えて、「AIが“情報を探す”から“情報をつくる”にシフトした」ことが、産業構造そのものを揺さぶる大きな転換点となっています。

これまでは人間の判断を補助するのがAIの役割でしたが、生成AIはアウトプットそのものを生成し、意思決定の初期段階にまで入り込む力を持っています。

こうした変化は、業務効率化にとどまらず、働き方やビジネスモデルの再設計を促す“構造的イノベーション”を引き起こしています。

企業にとっては、もはや「使うかどうか」ではなく、「どう使うか」が問われるフェーズに入っているのです。

2. 理由① AIの能力が“人に近づいた”と実感できる進化

会話が自然、文章がわかりやすい=「使ってみたらすごかった」体験

生成AIが注目される大きな理由のひとつは、「実際に使ってみたら驚くほど自然だった」という体験が広く共有されていることです。

質問を投げかければ、文脈に合った回答が即座に返ってくる。

しかもその文章は、読みやすく、話し言葉に近く、ビジネスにも使える表現に仕上がっている──こうしたユーザー体験が「AIが人間に近づいている」という印象を強く与えました。

たとえば、問い合わせメールの下書き作成や、製品紹介文の案出しといった業務で使った際に、「ほとんど修正せずに使えた」「むしろ自分より文章がうまい」といった声が実際に多く聞かれます。

従来のAIとは異なり、“設定や調整をしなくても自然に使える”ことが、幅広い層に支持される理由です。

従来のAIとは違い、誰でも手応えを感じられる

過去のAIは、何をどのように設定すれば使えるのかがわかりづらく、データ整備や高度な知識を前提とする場面が多くありました。

これに対して、生成AIは会話ベースで操作でき、専門知識がなくても直感的に利用できます。

そのため、プログラマーだけでなく営業・人事・マーケティングなど、非エンジニア職のビジネスパーソンにとっても「自分の仕事にすぐ使える」と感じられる点が大きな違いです。

日々のちょっとしたタスクにすぐ活用できることで、導入のハードルが一気に下がりました。

技術の進化 – GPT-4→GPT-5などのモデル性能向上が背景に

こうした進化の背景には、大規模言語モデルの劇的な性能向上があります。

たとえばOpenAIのGPTシリーズは、GPT-4からGPT-5へと進化する中で、理解力・構成力・文脈保持能力などが大きく向上しました。

単なる文章生成だけでなく、複雑な命令への対応や長文の整合性保持、さらにはコード生成や論理的推論といった高度なタスクにも対応できるようになっています。

こうした性能の向上が、生成AIを「一部の人の道具」から「誰もが使える業務支援ツール」へと押し上げたのです。

3. 理由② 誰でもすぐに使えて“使い道が多い”から

特別な知識がなくてもすぐに試せる(ブラウザだけでOK)

生成AIがここまで急速に広がった背景には、「導入がとにかく簡単だった」という理由があります。

多くのAIツールは、アカウント登録を済ませれば、あとはブラウザ上で使うだけ。インストール不要、設定不要、技術スキルも不要。検索エンジンを使える人なら誰でも利用できます。

この“始めやすさ”は、これまでの業務支援ツールにはなかった大きな特徴です。

試すための準備に時間やコストがかからず、「まず触ってみよう」という行動が促進されやすい環境が整っていたことが、爆発的な普及につながっています。

文章作成・要約・翻訳・企画出し・プログラミング補助など幅広い用途

生成AIのもうひとつの強みは、「何にでも使える」柔軟性です。

たとえば以下のようなタスクで、すでに多くの企業や個人が活用を始めています。

- ビジネスメールの下書きや添削

- 会議議事録の要約と整理

- 日本語から英語、英語から日本語への翻訳

- 新規企画やアイデアのたたき台づくり

- 簡単なコードの自動生成やバグの発見

こうした業務の多くは、普段パソコンで作業している人なら誰もが関わる内容です。

特定の部門や専門職に限らず、あらゆる職種の日常業務にフィットする活用例が豊富に存在しています。

業務のあちこちにフィットする“柔軟さ”がある

従来の業務支援ツールは、対象となる業務やユーザーが限られており、「使う人」と「使わない人」がはっきり分かれていました。

しかし生成AIは、用途が限定されていないため、社内のどの部門にも導入できる“汎用性”を持っています。

たとえば、営業なら提案資料の作成、人事なら求人票のドラフト、カスタマーサポートならFAQ文の生成といった形で、それぞれの現場で実用的な効果を発揮できます。

つまり、使う人が違えば活用方法も変えられる「変幻自在な業務アシスタント」として機能するのです。

4. 理由③ 生成AIの価値が“ビジネスインパクト”として見えるようになった

作業効率が上がる/アイデアが増える/人手不足を補える

生成AIが企業に広がる理由のひとつは、その「わかりやすい効果」です。

たとえば、毎日繰り返している文章作成や資料づくりに生成AIを取り入れるだけで、数時間かかっていた作業が数分に短縮されるケースも珍しくありません。

さらに、企画会議でのアイデア出し、日報や議事録の要約、FAQの自動作成など、創造性と反復作業の両面で活躍できる点が強みです。

こうした作業の一部をAIが担うことで、人手不足の現場でも“時間”と“余裕”を取り戻すことが可能になります。

試算できるコスト削減効果=導入理由が明確に

生成AIの導入は、単なる「便利そうなツール」では終わりません。実際に使ってみると、明確なコスト削減効果が数字で示せるようになります。

たとえば、1件の資料作成にかかる工数が1時間削減されるとすれば、1人あたり月に20時間、部署全体で100時間以上の業務削減が実現する可能性もあります。

こうした効果を見積もることができるようになると、「なぜ導入するのか」「どこに使うべきか」が判断しやすくなり、社内の導入意思決定が加速します。

定量的な導入メリットが見えることは、経営判断において非常に大きな意味を持ちます。

大企業から中小企業まで、実例が増えて信頼感が生まれた

生成AIは、いまやごく一部の大手企業だけのものではありません。

中小企業でも業務改善やアイデア創出のツールとして導入され始めており、業種や規模を問わず成果が出ているという実例が続々と登場しています。

これにより「うちでも使えるかも」というリアルな期待感が生まれ、ツールとしての信頼性も向上しました。

導入事例が可視化されることで、“使ってみる価値がある”という共通認識が広がっているのです。

具体的な事例

ネクストでも生成AIへの関心が大きい企業様を中心に事例が増えています。

5. これから広がる“次の領域”とは?

音声・画像・動画など、テキスト以外への生成が進展中

これまでの生成AIは、文章やコードの生成が中心でしたが、今後は「音声」「画像」「動画」といったマルチモーダルな領域への拡張が本格化します。

たとえば、議事録を音声から自動で書き起こし、要約まで済ませるツールや、手書きのホワイトボード画像から図表や説明文を自動生成する活用がすでに現実のものとなりつつあります。

こうした機能は、これまで人間が手作業で処理していた非構造データ(音声記録・紙資料・映像コンテンツなど)をAIが“読んで理解し、整理する”ことを可能にします。

生成AIの活用範囲は、文字の世界からマルチメディアへと広がっています。

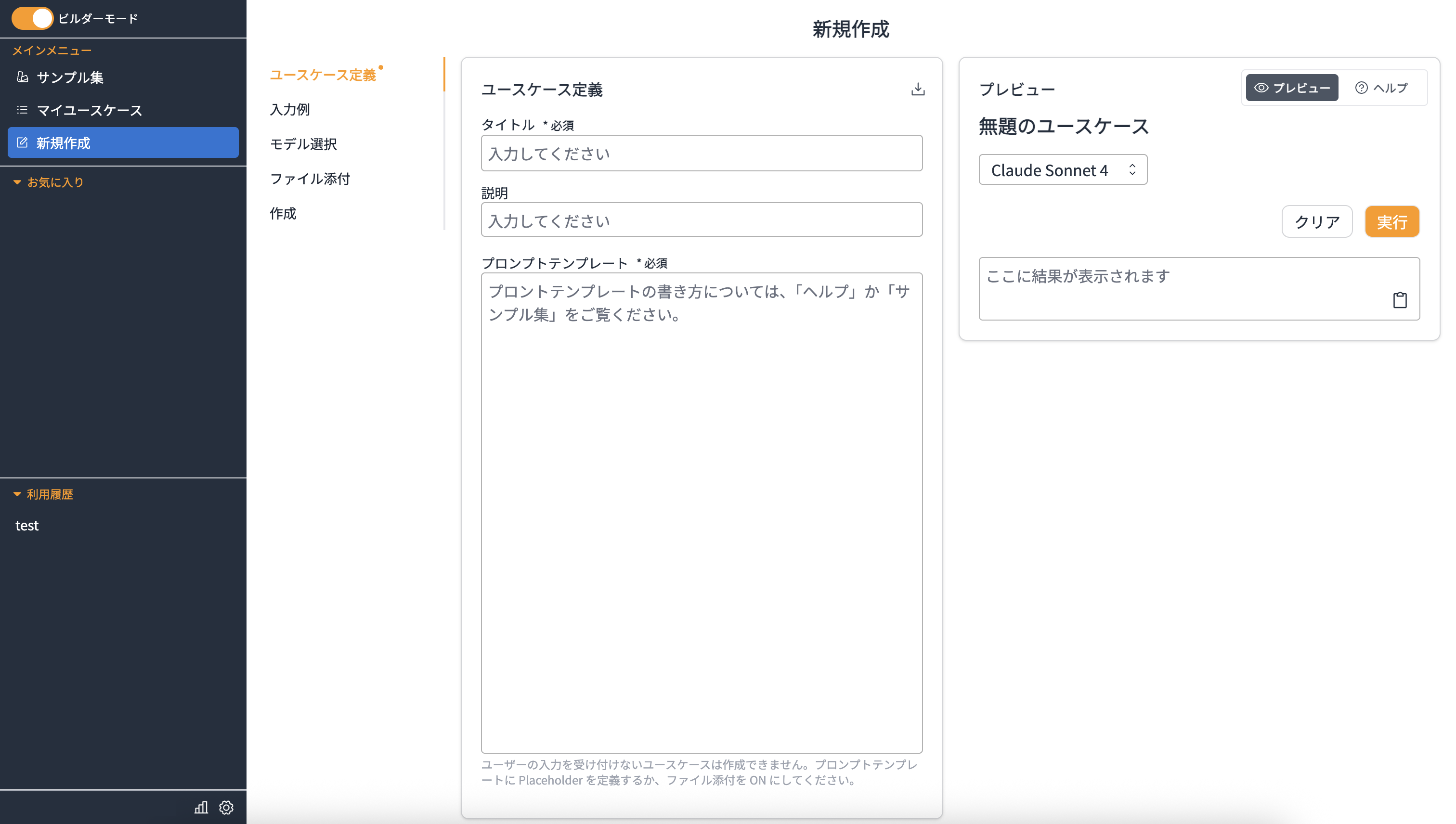

ビジネスでの“組み込み型AI”が当たり前になる未来

現在は、ChatGPTやClaudeといった対話型インターフェースで生成AIを「使う」スタイルが一般的ですが、今後は業務アプリや社内ツールにAIが“組み込まれている”状態が標準になると予測されます。

たとえば、日報作成ツールにAIが搭載されていれば、担当者がキーワードを入力するだけで、報告文が自動生成されます。

タスク管理ツールにAIが連携すれば、遅延リスクのあるタスクを検知して通知する、といったように、AIは「操作の対象」から「業務を補助する機能」へと変化していきます。

このような“組み込み型AI”は、特別な知識や操作を必要とせず、自然な形で日常業務の中に溶け込むため、利用のハードルが下がり、効果の実感も早くなります。

AWS公式の生成AI検証環境「GenU」には自社専用のユースケースを設計・社内展開できるユースケースビルダー機能がついています。

社内ツール・業務プロセス・意思決定への深い浸透

生成AIは、単なる業務補助を超えて、企業の意思決定や組織運営に影響を与える存在になりつつあります。

たとえば、定例会議の準備をAIが行い、KPIの異常値や売上変動の背景を簡潔にレポートする。あるいは、採用活動において候補者の適性を過去の評価データと照らし合わせてAIが示唆を出す。こうした事例は増加しています。

今後は、生成AIが経営判断・業務改善・人材マネジメントなど、企業の中枢を支えるツールとして浸透していくことが予想されます。

情報収集からレポーティング、戦略立案の補助まで、AIが意思決定の“材料”だけでなく“プロセス”そのものに関与する時代が始まろうとしています。

6. 生成AIは「誰でも使える」「すぐ効果が出る」から広がる

生成AIが急速に広がっている理由は、単なるブームではなく、「高性能」「手軽さ」「実用性」という3つの要素が同時に揃っているからです。

特定の知識やスキルがなくても、誰でもWebブラウザから簡単に試すことができ、実際に触ってみると業務効率が目に見えて改善される――この“即効性”こそが、普及の原動力となっています。

たとえば、営業メールの下書き、会議議事録の要約、FAQの草案作成といった業務が、ほんの数分で処理できるようになるという実感を得た人たちが、次々と新しい使い道を見つけ、組織内に広げています。

すでに生成AIは「誰か特別な人が使う技術」ではなく、Excelやメールソフトのように“誰もが日常的に使う道具”としての地位を築きつつあります。

今後は、多くの業務にAIが自然に組み込まれ、仕事の進め方そのものが変わっていくでしょう。

企業にとっては、この変化をチャンスととらえ、「まず1つ業務で使ってみる」ことが重要です。

生成AIは、使いこなす前提で考える時代に入りました。今から少しずつ触れておくことが、将来の競争力につながります。

まとめ

初めての生成AI では、生成AIの基礎から応用までの学習を通じて、企業や個人の生成AI導入を支援していく予定です。

最後までお読みいただきありがとうございました。